他探索的是设计共享型景观

殷智贤

今年最后一次见到俞先生是在西溪南钓雪园的图书馆里。

我对于中国现代景观设计的认识,始于1998年对俞孔坚先生的采访。那时我是《时尚先生》主编,经朋友引荐,认识了俞孔坚先生。彼时他刚刚从哈佛回国,创办了北京大学建筑与景观设计学院,成立了土人景观设计中心。

初次见面的场景至今依然历历在目。健康的肤色、炯炯有神的眼睛以及洪亮的声音,展示出一个积极饱满的生命的样子。在那个中国一路高歌的年代,他正是欣欣向荣、生命力旺盛的中国的缩影。那时的中国市场对于他所试图推动的景观设计理念还相当陌生,我们杂志是最早报道他的媒体之一,再后来一直都可以了解到他所倡导的中国现代景观设计理念以及方法的相关资讯。

后来我转去做《时尚家居》主编。2001年潘石屹开发了海南博鳌项目,那是中国房地产度假地产中国人第二居所这两个概念下的一个标志性项目。当时潘石屹和我们杂志合作,邀请了陈逸飞、许知远、张越等人一起前去参观那个项目,其中自然会请到当时做景观设计的俞先生。

我们几个在海南秉烛夜谈,热烈飞扬,成为《时尚家居》第一届论坛,对话的内容后结集出版了专刊《第三种生活》。随着杂志上市,这个主题一时成为地产界的热词之一。

那时的中国人对未来有非常多的憧憬,有非常广大的想象,大家热烈地讨论“第三种生活”会是一种什么样的生活?其实它是一个没有明确定义的生活,这个题目就是在提示我们在物质生活、精神生活之外,对生活的想象和理解可以是无限的。这个“三”不是数字排序的“三”,它是中国人所说的“三生万物”的“三”,它代表着无尽、无限、无边。在那次论坛上,俞先生的发言主题是“从洪荒时代找回诗意的居所”。

1998年取消福利分房之后,中国人终于开始有自己的房子,起初人们只是希望有一个属于自己的房产,对于居所的想象也相当的物质化。在这个时期,俞先生已经在提示大家注重生活空间的精神性,居所的诗意是生活居所的核心。

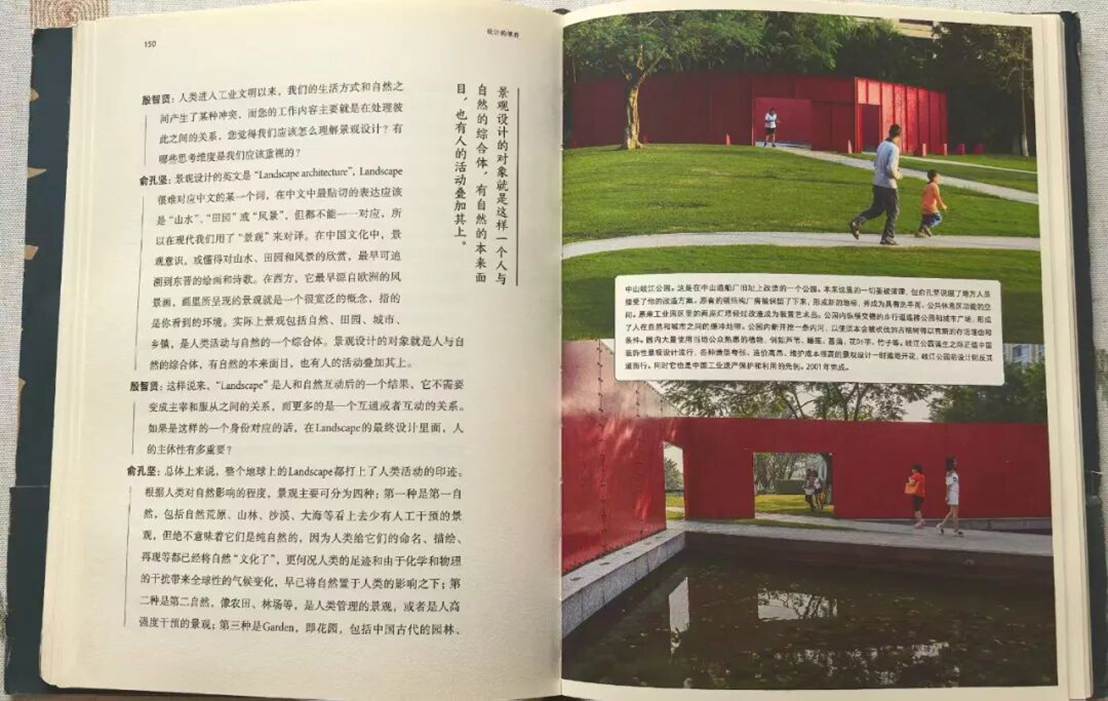

他设计的广东中山岐江公园工业园区改造的项目2002年被《时尚家居》报道。那是第一个将废弃的重工业产业园区转为市民公共花园的案例,这个案例的诞生意味着我们在向旧工业时代告别时,不会用一种粗暴的手段对待工业遗产,而是用继承的方式让它们转而服务于当下。从原来厂区封闭的活动空间转为公众共享的娱乐空间,其背后的平等意识、公民权利以及对待文化遗产的态度,都是让人耳目一新的,其内在的精神放到今天仍然有持续推广的必要。

《设计的修养》之中山岐江公园

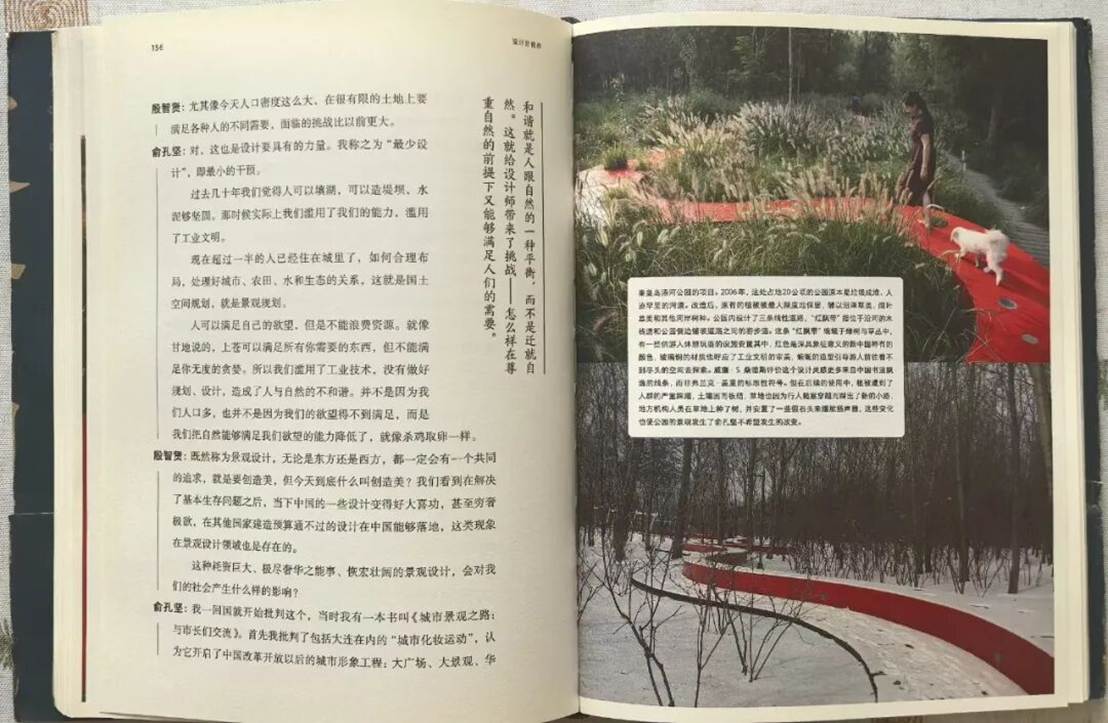

后来他又做了秦皇岛红飘带公园、哈尔滨群力湿地公园等项目,有不少案例都会引发行业内的讨论。

因为工作的原因,我会听到对俞先生的设计理念和项目实践的不同评价,声音一直是纷杂的,可知他一直都遇到很多的挑战。到他提出“海绵城市”的理念后更是一个震动行业的事情,因为他颠覆的是我们既往几十年对于城市规划的理念、标准和逻辑,而这背后深层的文化信念是我们对这片土地究竟怀有什么样的情感?要和它建立怎样的联系?

《设计的修养》之秦皇岛汤河公园

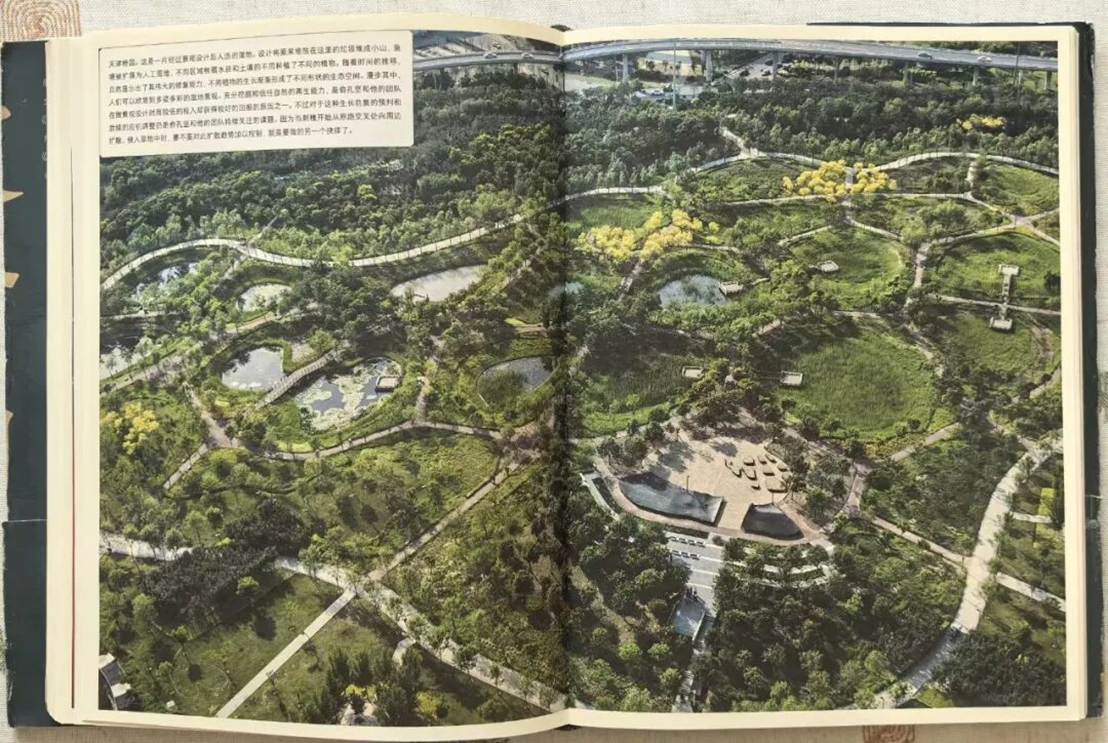

《设计的修养》之天津桥园

在快速现代化过程中,在中国传承了几千年的对土地的热爱、敬畏、珍惜,貌似和现代化形成了冲突,一度被某些话语视为落后腐朽而加以批判——那种对土地的深情被解读为小农意识,农耕美学遭到了工业派的嘲笑;与此同时,对西方主义的戒惧,又使得中国的传统景观成了不容挑战的文化标杆,工业化的设计元素被视为对中国景观文脉的破坏。在这种语境下,俞先生的设计理念要回应这两个方向上的疑问,他必须找到真正可行的解决方案。

在他的设计实践中,我们可以看到他的现代景观设计理念不以全盘否定中国传统的自然生态观为前提,反而最大程度地吸收了这一文化,所以历史从来不是他的障碍,与时间共享同一片土地的景观设计是他在探索的;他的美学也没有锚定在古代文人士大夫的精英美学上,作为公共环境的景观设计,他力求创造大众乃至与其他物种的生命可以共享的美学资源,而非少数人群独占的资源。他一直谈大地是用来生长生命的,景观设计不应该剥夺大多数生命的生存机会来成全少数人的私欲,而是应该成就众生共享的和谐社会。

至于工业美学和乡村美学的冲突其实是时间与空间扭结的一种结果。中国在工业化快速发展的几十年里,城市大大压缩了乡村发展的机会,但发展到一定阶段之后,这种城乡差别产生的矛盾又成为后来工业化发展的掣肘。环境污染、农村劳动力严重流失,乡土文明体系被摧毁,家族体系瓦解,中国社会的底层基础被深刻地动摇,这时越来越多的人开始反省,中国的现代化道路是否要重蹈西方工业化的覆辙?我们和别人有不同的历史、不同的传承、不同的文化、不同的发展道路,为什么我们在复刻别人的发展方式和发展标准?中国和西方的差别有多少是地理决定的,有多少是历史造成的?在这样一个转型期里,俞先生的探索带来的争议也是改革必然要面对的主题,没有一蹴而就的答案,也没有毫无曲折的坦途。

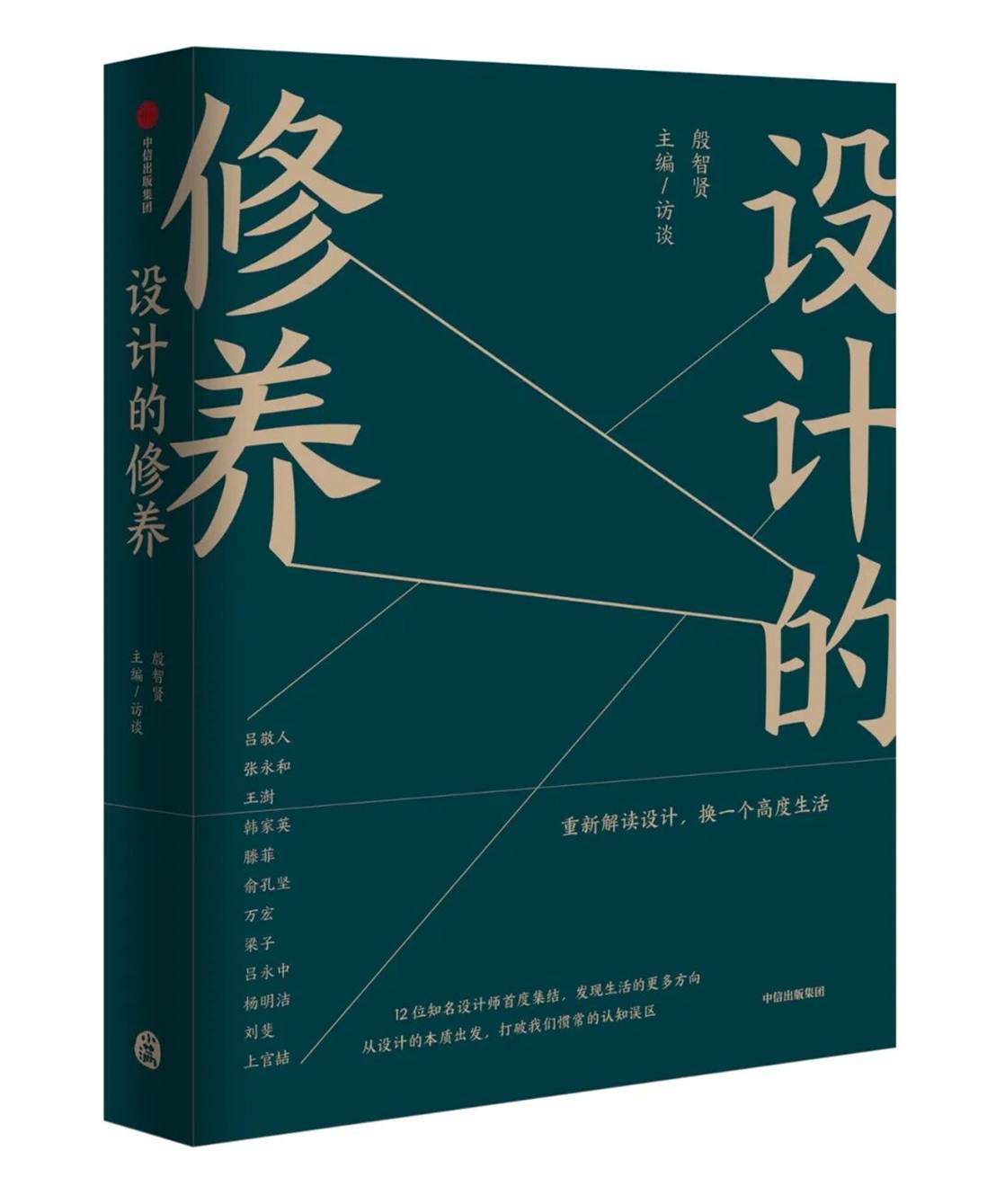

2016-2019年我在撰写《设计的修养》这本书期间,景观设计这个领域的受访嘉宾,我选择了俞先生作为代表人物,这并不意味着我否定其他流派或理念的设计师,而是我觉得中国房地产开发和城市化进程一路高歌走到这个时点,需要慢下来,沉静地回望一下来时路,反省一下我们选择的发展方式有哪些需要纠偏?哪些需要坚持?此时对于中国城乡景观未来的命运走向,以俞先生的探索为代表的中国现代景观设计也需要回应这个时代性的发问,而俞先生的回应里既有对现代化的实践,也有对中国美学传统尤其是普罗大众审美权利的守卫,他和传统的精英设计理念走的是不一样的道路,这条路能否走通,关乎中国现代景观设计未来的资源配置方向。

在对俞先生的这次采访里,他系统地阐述了他这几十年对中国现代景观设计的思考、实践经验和方法论。

2023年我无意间去了一次西溪南旅行,其实只是待了短短的大半天,但那里的景观深深地触动了我。我平时是不太在朋友圈发旅行图片的,但那天我还是发了一组照片,俞先生见到点赞说,这就是我设计的,下次你一定要来望山,住下来好好体会一下。我说好。两年之后,就是今年的春天成行。

我在西溪南住了三天,深入体验了一番整个西溪南的景观设计,这是将自然山水、历史遗产和当地人的日常生活完美结合的一个案例。

西溪南如今被规划成集旅游、研学、创意园区等多种功能于一体的古村落焕新的典型案例。

在这三天中,俞先生断断续续抽出时间来和我交流,谈他的理想、他的构思。我们去了他规划设计在建的园区,他在想未来是不是把这里发展成艺术家园区,让艺术家们在这里常住,这样可以打造一个新乡村生活美学的实验田。

我们还一起探讨等园区建好,在这里搞一座乡村美学大讲堂,邀请各位专业老师一起交流新乡村美学。

他对于参与望山项目的年轻人给予了非常热忱而务实的支持,我看到他怎么样和经营望山民宿钓雪园的婷婷讨论把民宿做好的策略;我也看到他怎么样带领他的博士生嘉宁去理解游客和在地居民互动中有哪些人类学的内涵要去深入挖掘;同时他还穿插着和这次与他同行的两位巴西导演商议巴西旅行的拍摄行程与内容。

他始终是精力旺盛、热情洋溢的,看不到一丝一毫的疲倦。我想一个几十年如一日都能保持这种热忱的人,不是简单的体能好,是因为他在做着他所热爱的事业,并且这个事业也是他的信仰。

我们在钓雪园里聊到怎么样可以帮助婷婷找到面向她的目标受众推广的slogan时,我说我在西溪南体会到的美,让我觉得我愿意和我心爱的人一起再来到这里,他们都觉得这句话非常好。

“和你心爱的人一起来西溪南!”

这句我当时脱口而出的话,如今想是什么让我在西溪南短短的三天里会生出这样的一种感受?是一种什么样的景观具备如此美好的力量?我想大概是俞先生和他的团队成员是带着爱面向这片土地和这片土地上的生民,他们身后是中国传承了数千年对吾土吾民的深情,这份深情是中国人宝贵的精神财富!

怀着这份深情,俞先生走了近三十年,猝然离世的示现也昭示着这场探索的未完成,此前的是非成败于俞先生本人已是转头空,而对这个领域的既在者和后来者仍然是一个需要不断寻找前路的使命。