忆恩师

惊悉恩师意外离世的消息已数日,悲伤压抑的心情如同窗外的阴雨天气挥之不去。看着各大新闻上黑白的恩师照片和同门同事在学院大槐树下、土人办公室里悼念追思,内心仍然不能接受恩师已然离世的事实。恩师一生致力于生态和谐的人居环境建设,最终献身于他热爱的大地怀抱,把生命献给了毕生追求的事业和理想。生前最后的视频里他深情而诗意地说:“夕阳下,牛仔驱赶近千头牛群,尘土与余晖交织成一幅壮丽而悲怆的画卷……那一刻,天地间弥漫着壮阔的力量,却也透出无言的忧伤。”没想到他伟大的生命竟在此殒落,化作夕阳下的壮丽悲歌。

恩师的一生始终饱含着对大地的深情,从倡导生态的“大脚美学”,到与水为友的“海绵城市”,从保护生态底线的“逆向规划”,到追求深邃之形的“生存的艺术”,无一不是在重建人和土地的联系。回到土地也成为他最自在惬意的方式,他常带学生到乡村开展田野课程,前几年因为疫情也常住在西溪南和婺源的望山生活。有一段时间我们跟随他在村里,在工作之余,他在田间和我们讲农田和陂塘的关系,在岸边讲古人如何借助堰坝驯服洪水,夜访老宅讲解建屋造园的风水格局,高大屋舍下畅谈从农民的生存智慧到未来的科技变革,他学识渊博信手拈来,睿智通达侃侃而谈,常常让人忘记他的身份,沉醉在他充满启迪的话语之中。这耳濡目染的一个月让我们深刻领悟了设计扎根足下的意义,现在想来我们是何等幸运。

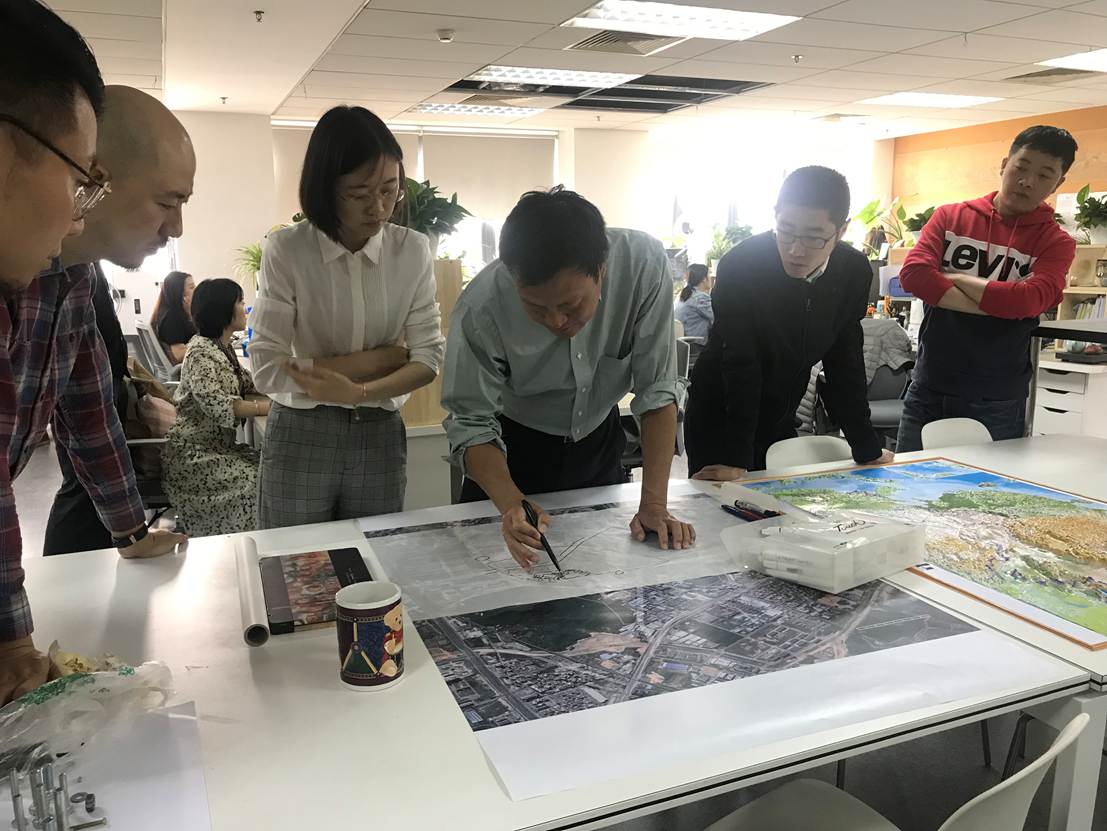

也许因为他怀揣着对土地的大爱,土人同事说“有博士在的时候,做景观就具有一种使命感”。在土人,人人知道博士有无法妥协的原则,哪怕丢掉项目也在所不惜。正是这份执拗,生态成为了土人的信仰,大地变成了土人的课堂。记得在南京滨江湿地片区的设计竞赛中,面对湿地片区建设的困境,他拒绝把大堤加固加高的传统思路,选择通过调整场地竖向,达到生态调蓄的水旱两栖模式,并希望通过在南京场地的实践为长江沿线数万平方公里的湿地片区探索全新的保护利用方式。汇报时为了更清晰地阐述这一观点,他放弃了展示效果图的讨巧方式,用最直观的剖面和数据讲解方案的可行性,并且走下汇报席当面回应评审专家的质疑,即便当场无法说服所有人,那份基于生态的坚持与执着让人肃然起敬。或许正是一直以来的这份坚持,风景园林专业才能在他的呼吁下冲破原有的桎梏,生态安全格局、海绵城市建设等那些过去困难重重的理念现在才能成为全社会的共识。

我们常说他是最富有激情和生命力的人,现场调研永远冲在第一个,大小项目总要亲自把关,出差经常好几个地方连轴转,周末和假期也安排得满满——他要做的事情太多,只好争分夺秒。可他又聪慧惊人,任何项目摆在他面前都能抓住要害,寥寥数语就能点破迷津。即便当我离开土人不再从事设计工作后,每每看到他发表在《景观设计学》上的主编寄语和每年毕业典礼上的致辞,都振聋发聩、激动不已。无法想象这座精神灯塔熄灭后我该望向何方。恩师已逝,精神长存。愿潘塔纳尔的星空为您引路,愿故乡白沙溪的流水替您唱晚,愿大地常青,如您所愿。

学生龚瑶泣挽

2025.9.28于湖北