告别俞老师,努力做青年

黄慧靖 燕园先生 2025年09月28日 09:23 北京

几天来,我们在为一位真正影响学界和人居未来的科学家、北京大学建筑与景观学院院长、LAF主编俞孔坚教授的猝然离世而深感痛惜。俞教授在巴西Pantanal拍摄《海绵星球》纪录片时遭遇飞机失事,长眠在世界最大的自然湿地,归于他所热爱的自然之中。俞老师62岁,但从不显老,很青年。俞教授说,我的探秘,才刚刚开始。

工作的关系,和俞教授有共事:我参与俞老师任主编的《景观设计学》期刊LAF的编辑和出版工作。教育领域习惯称呼老师,我们都称呼他为俞老师。

2024年3月16日在“土人设计”为俞老师拍摄“主编风采”纪录片专访, 顺手给他拍的LAF捧刊照

俞老师于1997年归国创办北大景观学院,我应该回去,我应该把我学到的先进理论先进方法,用到中国的城市规划设计中去。他在《生存的艺术》中引吁到:景观设计学正站在紧要的十字路口,一条路通向致力于改善人类生存环境的重要领域,而另一条路则通向肤浅装饰的雕虫小技,他批评诸如整齐的草坪、华丽的喷泉、娇贵的赏园、硬化的河道等等精雕细琢的、被束缚的景观,他钟情于廉价的、本土的、野生的植物,我自爱野草。他倡导用仿造自然过程的海绵城市技术解决城市的洪涝干旱和污染问题,用健康的、富有生命力的、低成本可持续的的方式,营造自我净化自我调节的生命系统,绘就美丽中国。俞老师说,城市不是钢筋混凝土的森林, 而是人与自然的和解之道,景观不是装饰,而是人类的生存智慧。他的野草之美、大脚革命、海绵城市、反规划等等广受争议却深具前瞻性的理念,致力于让城市学会呼吸,让土地重获生机,在城市与自然之间建树和践行温暖的审美观和朴素的价值观,我们要的不是修饰地球,而是让地球恢复呼吸的能力。

他实现在美丽中国建设中的的设计作品, 强调保留工业遗存和生态修复,把最少干预的生态极简主义融入城市,无论是重塑自然空间还是强调景观的功能性和公共性,始终将生态价值融入朴实的美学。他的视角偏向廉价、平民,他努力让自然力量恢复到城市的基底之中, 他坚持将专业回归到人类生存的根本需求上,他的大景观观深刻影响了新一代建筑和生态景观设计师,他让中国的景观设计享誉世界。

俞老师设计作品:故乡金华燕尾洲公园,随步皆是俞老师钟爱的乡土野草。今天在西山永定河畔,采一束野草,献给我自爱野草的俞老师

俞老师设计作品:体现最少干预和海绵城市理念的秦皇岛汤河公园(微局部),可随处休憩的红飘带

俞老师命名自己的景观设计团队为土人——Turenscape, 俞老师说:It means dietyman / 泥腿子,You have to know the land and learn from the land/ 你需要知向厚土;Think like a King, Act like a peasant/ 你要像国王那样思考,却要像农民那样行事;You need a global vision, think globally, and act down-to-earth/ 你需要心向天宇、脚踏实地。这个因为叫板传统“小脚美学”园林理念而被群院士围堵于两院之外的学者,却在卅年间,将满含古老中国智慧的生存之道、造景哲学和生态良知沁润于神州大地、广播于寰宇。

在“土人设计”送给俞老师塔湖版“跑步读书”运动头巾,鼓励他“百忙多运动、千机伴诗情”, 俩人笑得很灿烂。俞老师说,我们穿得的大红大蓝的,很土人,很青年

在2024年个人的年终总结中我写道:“与同事一起和母校的老师们努力于一本关于景观设计和美丽中国的学术刊《景观设计学》,十分欢欣。景观是个很神奇的词:每个人都要面对与自然的界面,这界面应当是清澈和诗意的。景,是自然;观,是视角是思想也可以是行动是改造,千变万化。所以做这本刊需要的不仅仅是科学基础和编辑功力,更需要的是与自然、与学问人共鸣的才情,唯此才能助力思想的汇聚、艺趣的升华,进而更好地交融学问、共同创建美好生活。俞老师甚为认同,给了五个赞。 十数年来,俞老师为每一期的LAF出版撰写主编卷首语。这里分享近两年和俞老师在LAF卷首语种的两处编辑往来:

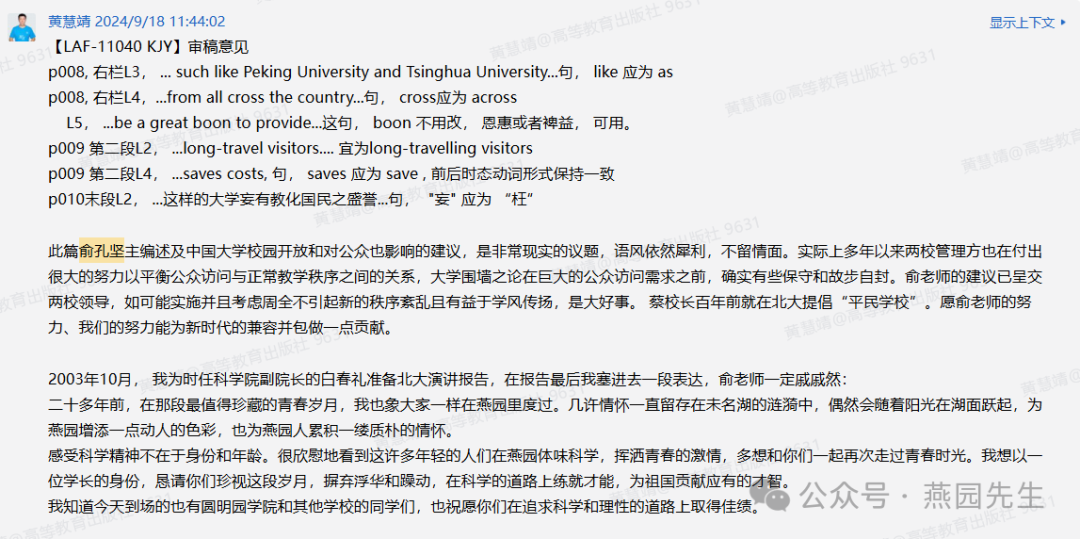

LAF第12卷第五期俞老师撰文《建设共享社会,从高等学府的校门改造开始》提议为北清等著名高设计面向社会的共享空间,广植乔木、设置座椅等,为慕名而来想参观校园的青少年和他们的家长提供树荫和休息的便利,彰显大学的包容精神,传递应有的人文关怀和社会责任。 // Building a Shared Society Starts With the Transformation of University Entrances // https://journal.hep.com.cn/laf/EN/10.15302/J-LAF-1-010040

我给出了这样的审稿意见:“...此篇俞孔坚主编述及中国大学校园开放和对公众也影响的建议,是非常现实的议题,语风依然犀利,不留情面。实际上多年以来两校管理方也在付出很大的努力以平衡公众访问与正常教学秩序之间的关系,大学围墙之论在巨大的公众访问需求之前,确实有些保守和自封。俞老师的建议已呈交两校领导,如可能实施并且考虑周全不引起新的秩序紊乱且有益于学风传扬,应是好事。 蔡元培先生百年前就在北大提倡平民学校。愿俞老师的努力、我们的努力能为新时代的兼容并包做一点贡献”。

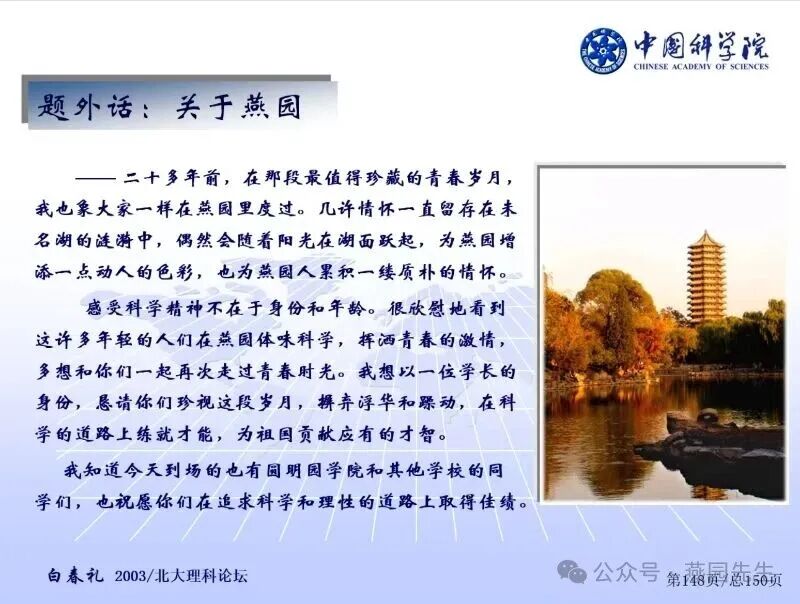

并给俞老师留言:审稿读您为新一期LAF 所题写的卷首语,深有同感,由衷感谢您的建议和努力。2003年10月,我为时任科学院副院长的白春礼准备北大演讲报告,在报告最后我塞进去一段表达,我们有一样的理想。这一段话,现在看来,俞老师来表达也很恰然。

在LAF第10卷第6期上,俞老师撰文《红线敌托邦:在七叉与一位农民的对话》中,犀利批评:国土空间规划中一些以保护和建设美丽城乡为目的“红线划定”,由于不遵循科学规律和一刀切的管理机制,使美丽城乡的乌托邦走向其反面——“红线敌托邦”(redline dystopia),以站在泥泞的田间的对话激发政策制定者和行业的反思。虽然赞同,但曾因十分担心俞老师因过于犀利的批评而开罪学界业界、政府官员。现在想来,爱之深而恨之切。无有勇者如俞老师,如何爱及厚土的淳朴、如何传递泥土的温度。// Redline Dystopias: A Dialogue With a Farmer in Qicha // https://doi.org/10.15302/J-LAF-1-010028

俞老师刚刚在2025年留给要毕业的同学们这样的话:愿你们在今后的旅程中,依然保有这一双“肉眼凡胎”的眼睛,一个愿意低头弯腰的身体,一颗愿意倾听土地与人民声音的寻常的心。愿你们既能绘出波澜壮阔的美丽国土的蓝图,也能守住田间地头的真实温度和不起眼的生命。愿你们带着这份“肉眼凡胎”的体察与认知,去丈量山河、安放理想,真正让知识、技术与权力落地生根,造福苍生。俞老师谆谆教诲,语重心长。为了美丽且温暖的中国,青年们,我们当共勉。

最好的纪念,不仅仅是践行这些话,而是在这片土地上继续思考、继续探索,让城市与自然、理想与现实在激荡中共生@Ever景观老张。俞老师的离去让人遗憾, 但他的理念、坚持和理想早已播种在行业的土壤中,注定会持续生长 @未来博士wepon。跑吧的同学说要替不能再奔跑的人继续奔跑,继续做青年@海教授;景观科班儿的同事丽娜说,俞老师是真大师,俞老师的精神永垂不朽@丽娜。

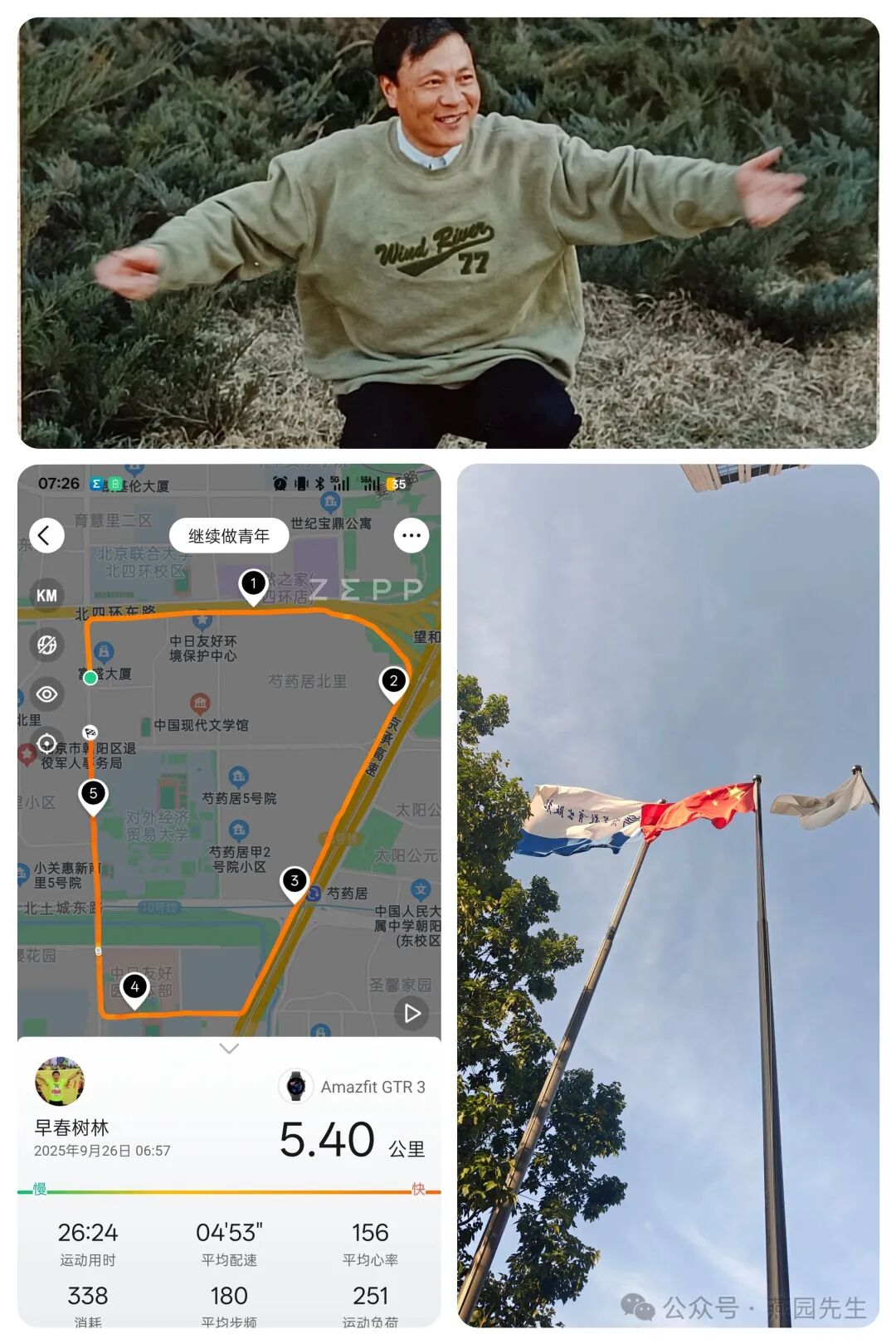

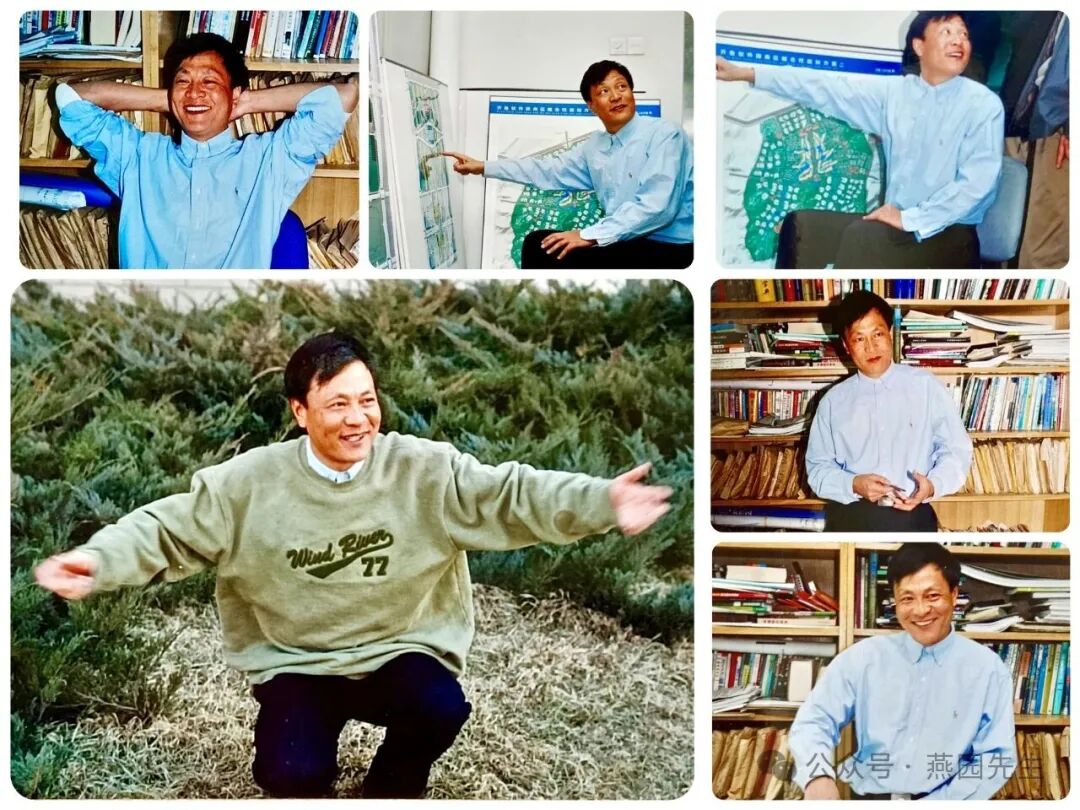

青年的俞老师 ©侯艺兵。2025年3月,和侯老师、爽妹聊到俞老师时,侯老师说曾在世纪初为刚回国的俞老师拍过工作照,要来发给俞老师,他颇惊讶、很高兴

3月末,俞老师说等他回了国我们茶叙。憋着不少话想和您说,略过细碎的对接纠葛、想叙及被拦下了的LOMOST天文观测站园区景观规划,想抱怨您在单老师演讲前的主持,想邀唐老师一起聊百年前燕园的景观设计和以真理、得自由、而服务,想一起信步于三山五园的野草之间,畅聊如何做青年。没等到您的茶,怅然、憾然,痛惜、痛兮。

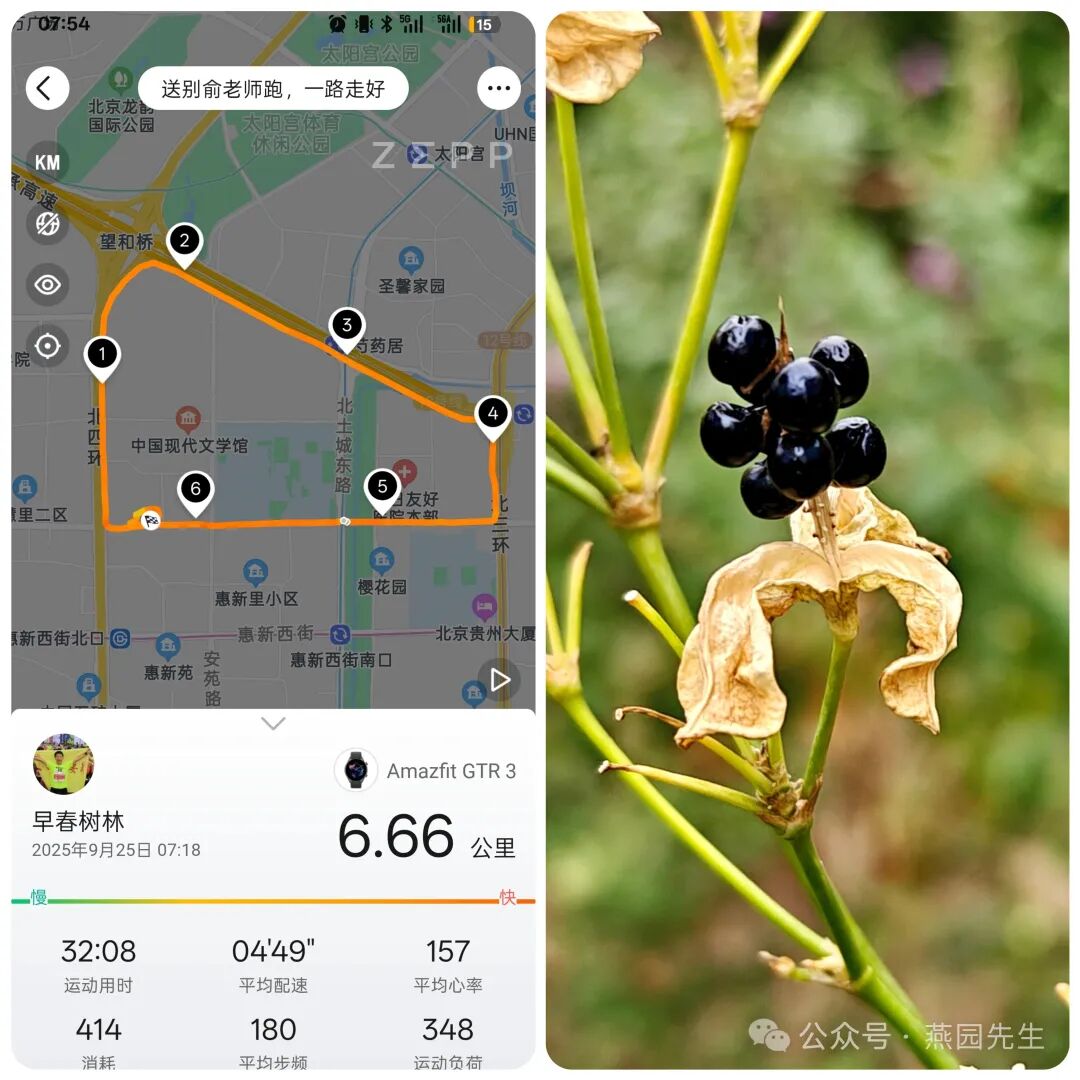

我把连续两天晨跑的主题献给您,并在我的纪念园地燕园先生撰文如斯,奉为先生。告别俞老师,我们秉承您不朽的精神,继续用大脚丈量土地、耕耘文字,继续热爱泥土和野草,心向天宇、努力做青年。