我是原土人设计三分院的一名设计师,2012年簇拥在一群被冠以“优秀应届毕业生”头衔的初代同事中踏入土人,开启了我的景观设计师之路,至今我已从业约13个年头,而这其中约有一半的时间是在土人度过。

上周三晚,在近500人的“离职土人群”里得知博士去世的消息,心情久久不能平复,即使现在回想起来,依然湿了眼眶。

第一次踏入土人,是2012年的冬天,那时我在深圳,收到“面试邀请函”后,便带着我的作品集和行李匆匆赴京。赶到北大科技园的时候,天色已晚,而土人的办公室里灯火通明,所长匆匆看过我的作品集,对着我最为满意的一个创意说:这个太过天马行空了,博士喜欢脚踏实地的作品,删掉吧,明早博士亲自面试,好好准备 。

那时的我有些不甘,也对博士开始犯嘀咕,原来博士是这么专断和不包容的人吗?但为了保险,我还是删掉了那几页。

第一次见博士便是入职面试,长长的面试桌,博士在那头,面试者在这头,两侧是各个院所的院长、所长以及总监们,再后面坐着的是其他面试者。整个会议室满满当当。

面试的过程中,我发现博士也并没有我想象的那么刻薄,全程都在认真听着我们这些新兵蛋子讲述自己并不成熟的方案,毫无松懈,对每一个面试者的作品都提出问题,给出评价。除了博士,我也是第一次见识到了那么多与我年纪相仿,但履历与面试表现都无比优异的同事们,随后便开启了我在土人的职业之路。

在土人的日子,与学霸们为邻,遇见大师都成为了日常,博士总是端着马克杯,游走在北大科技园的各个办公室之间,他会和每个与他擦肩而过的人点头示意,口头禅是:怎么样?

他能记得每个项目负责人手里的项目,知道每个项目的方案内容,了解每个项目的进度,那时我便惊叹于博士超常的记忆力,他到底是如何记住这上下三层,六七百号人手里的项目呢?

大概在2014年左右,行业下行,那一年博士办了一个“工程院院士讲座”的系列,让院士们来土人做讲座,每一场会场都满满当当。包括我在内,很多同事参与讲座或许并不是发自内心,在会场也只是被动听讲,不过耳濡目染,倒也受益匪浅。而令我印象深刻的是坐在最前排的博士,他像一个学生,时而目视讲台,专心致志地听着,时而俯身,在一本小小的笔记本上飞速地记录着,每一场讲座均是如此,讲座结束后,博士上台的总结总是精辟扼要,干货满满。

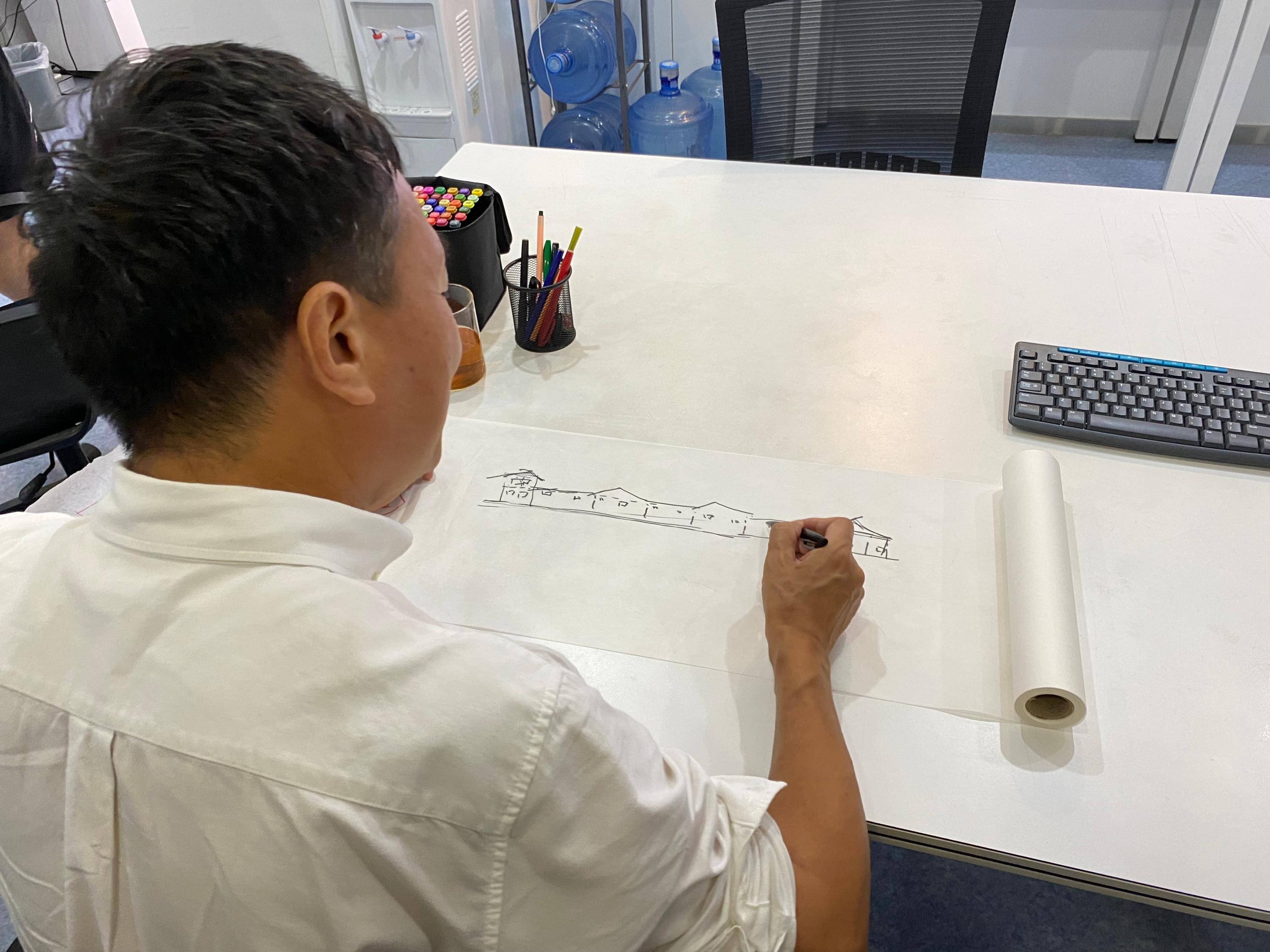

而博士对项目的判断力与出方案的速度,则更令人惊叹,通常项目开始前,我们会将项目的基础资料及我们认为的项目问题梳理成十五分钟左右的汇报,而博士在听完这些内容后,仅需一两分钟便能找到切入点,随后在大幅的硫酸纸上勾勒草图,边画边讲,一环扣一环:平面布局、空间模式图、整体结构框架、剖面、植物的品种……都一一随之流淌在纸上,一张看似潦草的草图,顺着他的思维逻辑,可以立刻在大家的脑海中勾勒出未来这片土地呈现的样貌,而这整个过程通常不会超过一个小时。而我自己,每次草图都会消耗掉好几天的时间,甚至很多时候草图画完,依然不知道最核心的切入点在哪里……

博士惊人的记忆力、一丝不苟的治学态度以及极速的反应力和严密的逻辑推理能力给我留下了深刻印象。

但在日常的设计工作中,我在内心深处对博士所坚持的一些设计原则并非全盘接受,除了不要大片大片种、不要绿篱、不要中层、不要人工繁育的品种、平道牙等不能触碰的底线,还有那些土人设计的标志性元素:泡泡、树岛、栈桥、盒子……我一度认为这样的设计过于刻板,每次在这样的规则中,总觉得自己画出的方案都大同小异,毫无新意……

在很久以后,我自己在专业上有一定积累之后,才逐渐明白这些规则的初衷,所有这些土人的门规,都是对生态与海绵设计手法的概括,是博士几十年设计生涯的经验总结,这些手法都是他内心坚守的底线的外显,而他面对不同的场地,在自己设定的规则之内,总能找到最切中场地问题要害的解法。

凡此种种,或许只能说明博士是一个无比优秀的设计大师,而我被博士完全折服是很久之后的事。

2019年疫情,博士有一段时间长居于安徽婺源与西溪南,醉心于新农村建设的探索。出于项目的需要,我也有机会和三分院的其他几名设计师同赴西溪南那片美丽的村庄,在那里度过了一段与博士日夜相伴的时光,也正是这段时光让我被博士的人格魅力与宏大抱负所折服。

白天的时候,博士会带领我们去田间地头,一队人在田垄间一路奔袭,博士永远走在最前面,那些田间的作物、农民手支的藤架、水渠的形式、古老的水堰在博士的讲解中展现出了非同一般的样貌,他向我们娓娓道来,从安徽的历史、地理、人文到农民与土地相处的智慧、小生灵们的生活习性再到我们景观设计所需要肩负的史命,我才发现,他不仅是一个设计师,由于我工作的局限,我竟然忘记了他作为学者的身份,是的,他是北大的教授,景观学院的院长,这不止是一个名号,他与我们交谈中,无意间展现出的知识的广博、实践的落地性、人文关怀、对乡土和大地的诚挚热爱,都一再提醒我,博士现在所处的高度,或许早已无人能够企及。

他是一个无比纯粹的人,这或许不应当由我这样一个无比普通的设计师来评价……

是他让这个行业具有社会使命感和责任感,这不止是他的口号,更是他一生都在践行的道路,是他让这个行业的价值提升到了一个前所未有的高度,

而他自己在这条路上从未停歇,坚持不懈,甚至在别人的眼中,可能显得有些偏执。

他极具争议却空前绝后,或许我再也无法见到如此鲜活的景观传奇人物。

我也确实没有再在现实中见到能与他相媲美的行业先锋……

他记忆超群、反应迅敏、灵感无限、逻辑严密、学识渊博、视角宏大、挚爱这片土地、但却生活质朴、平易近人,每次见到他,都是笑容满面,很多时候还会穿件破了好多洞的衬衫,每天骑一辆旧旧的自行车上下班。

而对于项目他又有着不可撼动的掌控力,时常全盘推翻他不满意的方案,并因此大发脾气。

在土人的那些年,没少吐槽过博士的专断,

但随着日复一日的耳濡目染,你会慢慢明白博士的初衷和他的坚持。

在生态这件事上,他从未妥协,不谄媚,不造作。

他深爱着脚下的土地,爱着每一个微不足道的生灵,他继承着那些古老的智慧,又探索着新的道路……

他真的是以一己之力推动着景观去完成这个专业原本不可能完成的事……

我无法想象,还有谁能扛起这面旗帜,心无旁骛,披荆斩棘。

希望我们都能走好他曾引的路,而他也必将是景观设计史上最不可逾越的,浓墨重彩的一段篇章。

敬俞博士,愿一路走好,也敬自己来时的路,

吾辈当自强,方可继先贤遗志!