悼恩师

亲爱的俞老师:

本来按您原订计划,当您结束巴西考察后将直接到广州出席由您牵头举办的中国风景园林学会气候委年会,我早已准备好到广州白云机场接您。不想,噩耗传来,24日突然得知您陨落潘塔纳尔湿地,犹如晴天霹雳!

过去的一周,我和您的很多学生一样,一直处于悲痛之中。每早半梦半醒间,脑海便浮现出您的身影。想到此生再也见不到您,再也看不到您灿烂真挚的笑脸、炯炯睿智的眼神、激情澎湃的演讲、快步飞驰的身影,便心痛到不能自已!

实在无法相信,这个世界已永远失去了您!

我是您第一届“景观设计学”专业硕士班班长(2005级),也是第一批毕业留在土人创业建所的负责人(2007年),在您身边一直学习与工作了9年时光。其后,我虽选择离开,但在后续的博士深造、自主创业、带领团队工作的12年中,仍然深受您学术思想的指引和事业精神的熏陶。于我而言,您是旗帜,是灯塔,更是我学术和专业的启蒙者和引路人。

难忘与您的第一次见面,那是2004年我的保研面试。那天我早早在逸夫二楼4层的教室外等候,惴惴不安。您正从电梯中走出在楼道里寻找教室,身着白衬衣,外披黑风衣,双手插兜,风度翩翩,锐气中带着帅气,和我迎面相见。那时您已是行业内冉冉上升、声名鹊起的领军新星,突然出现在我眼前,让我有些不知所措,下意识地问候道“俞老师好!”,您向我微笑回应。现在想起这个画面仍似昨天,您的笑容是那么阳光而温暖。那年您41岁,正是我现如今的年纪。从此,便开启了我一路追随您脚步的时光。

保研成功后,离入学还有几个月时间,每周一晚上您和李老师会与学生们在资源楼开组会,我都旁听参加。北京的冬天很冷,而您身体极好,一进办公室不仅脱掉大衣,就连毛衣也马上脱掉,甚至干脆把衬衣袖子撸起来,然后转向学生们:“怎么样?”资深的师兄师姐们一般也不需回答什么,知道这意思就是“大家好,开始吧!”随即,师兄师姐们开始逐个汇报研究进展。当时主要进行的是大运河项目,在很少有人关注大运河遗产的彼时,您已富有远见地意识到大运河之于我国的文化和生态价值,甚至在经费不足的情况下,您自筹经费组织十余名师生开展大运河全线的骑行调查和分析研究工作。组会上,您是严厉的,也是直接的,您的一句“行!”,便已是对学生的最大肯定,随后必然提出进一步要求。若遇到不如意的汇报,或是研究思路不清、进展不利时,您会急切而不留情面地直指问题、尖锐地给出意见,然后会反复确认“明白吗?”您总能一针见血地指出问题,快速而系统地厘清思路、把握方向。学生们多是“怕”您的,但又钦佩于您清晰明确的思路方向。现在,当我指导自己的博士后遇到拿不准的难题时往往会想:如果是俞老师,他会怎么做?

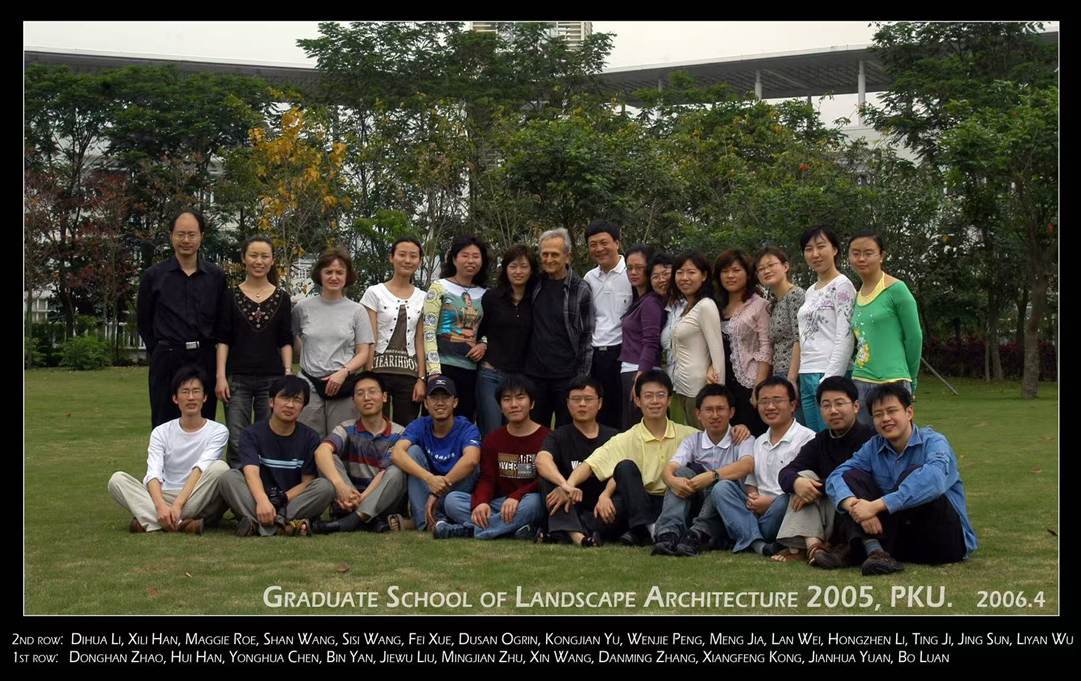

2006年4月 俞孔坚老师、李迪华老师、斯洛文尼亚教授Ogrin、英国教授Maggie同2005级硕士生在北京大学深圳研究生院

读研临近毕业时段,有段时间您迷上了打乒乓球,那时景观学院的办公室搬到了华腾大厦471,里面有个储藏间,空间不大却挤放了一张乒乓球台。记得有时,您过来指导讨论后会叫些学生大战几轮。说实话,您的乒乓球技术一般,水平有限,但气势和热情俱佳,每每和大家打得热血沸腾,赢得比赛就如同征服了设计难题一般。我们那时也真是太年轻,不懂得“尊师”,完全不让您,每球必争。而您也完全不会谦让,有时甚至不惜为了争得一分用“师威”来压制甚至“耍赖”。小小的乒乓球室常常充满了欢笑。现在回想起来,那真是美好的记忆,让我们看到了您不一样的童真一面。现在,我们多想能再陪您打一场乒乓球,让您赢个够!

2008年1月“土人十年”年会时俞老师为刚成立的五所颁奖

2008年10月 陪同俞老师举办哈佛大学讲座并与GSD师生聚餐

因为我们这一届是北大开设景观设计学专业以来的第一批学生,被大家戏称为“黄埔一期”。临近毕业时,您找我谈话,希望我们这批学生能留下一些同学直接在土人创建团队,专门聚焦生态基础设施,以水和绿为主线从事研究和规划设计工作,真正把生态安全格局和逆向规划理论方法广泛实践在真实的大地之上。我和韩辉、闫斌、薛菲、彭文洁、张丹明几位同学商量,都很兴奋,但也有些顾虑,计划一起去和您聊聊想法,并落实一些具体“条件”。六人和您见面后,完全被您高屋建瓴的事业格局、激情洋溢的思想动员所感染,什么条件都忘了提。当然也可能是觉得我们纠结的这些琐碎小事太没格局了。您最后鼓励我们,“你们就像五根手指,单独出击不成气候,只有攥起来形成拳头,才有出击的力量,才能更好地突破阻力,把生态基础设施在广阔大地上推广实践!”。这就是后来成立的土人五所,我们六个初出茅庐、稚气未消的应届硕士毕业生,在您的完全信任和大力支持下,在其后的六年间将团队发展到近50人的规模,不仅完成了大量生态研究和生态基础设施规划,还主导落地建成了数十个设计实践,其中不乏六盘水明湖湿地这样的国际获奖项目。这都是您给学生们展现和发展的平台与机会,更是您对于自己学生无条件的托底和信任,没有您培养学生的远见卓识和无私胸怀,不可能有我们如今的经验积累和职业发展成绩。

2012年9月,俞老师为六盘水市委主要领导讲解方案,到刚建成的明湖湿地拍照考察

我在土人工作六年后,深感自身瓶颈,决定师从环境领域泰斗唐孝炎院士继续读博。而我能争取到这一机会,与她对您生态理论和实践的认可直接相关。当时,唐老师正在负责中国工程院战略咨询课题中的城镇化生态文明建设专题,成果将为即将召开的中央城市工作会议提供直接的决策支撑,而我在您的指导下一直从事城市生态建设方面的研究实践工作,积累了不少经验,正是基于这一原因,唐老师十分乐意亲自指导我。读博期间,记得有一次陪同唐老师出差,回京时在当地机场休息室和您巧遇,您和唐老师交流了很久,探讨有关国土生态环境保护的思想观点和您的项目案例,期间您不时称赞我的工作表现和贡献,那是我听到您对我当面肯定最多的一次。我深知自己远未名副其实,不免羞愧难当。登机前,我和您与唐老师一起拍了合照,这也是我们仨唯一一张三人合影。可惜照片留存在您的相机中,而我却没及时求要,总觉得以后机会还多的是。而如今,这个画面只能永远定格在我的记忆之中了。

2013年3月陪同俞老师在西安建筑科技大学讲学,现场座无虚席,讲台上也坐满了学生

从离开土人到博士毕业,再到独立工作的12年中,我尝试将科研与实践紧密结合,致力于绿色基础设施的产学研联动。其间虽然不常与您见面交流,但我一直持续关注您提出的新思想和新动向,很多独具见地、直击要义的观点深刻影响了我在气候韧性方面的研究与实践工作。每当我需要支持时,您总是毫不吝惜地给予我莫大的提携和帮助。博士毕业后,当我将多年积累的绿色基础设施研究和气候韧性设计成果撰写成专著,怀着忐忑心情邀请您来做序时,您很快就给我回复并欣然同意,这是对我最重要的鼓励和认可。去年,在中国风景园林学会应对气候变化工作委员会成立大会上,您和李老师讨论决定聘任我为副秘书长,期望我在推动中国气候韧性设计和适应性景观中发挥更大的作用,我深感责任重大。今年6月,我主导气候委组织召开了湾区气候韧性研讨会,您虽因时间安排无法到场,但通过视频致辞给予了支持。这些都是对我独立开展事业的莫大关怀与帮助。

2024年8月,中国风景园林学会气候委成立大会的合影

和您的最后一次见面,是去年11月在深圳举办的中国风景园林学会年会上。那晚,我和几位深圳校友一起组织了师生宴,有近50位您在华南地区的学生参加。我开车从酒店接您赴宴,在车上,您对我言辞恳切、殷殷嘱托,希望我能继续突破局限,拓展专业边界,融合环境学科,把您开创的事业传承和发展下去。您说:“以后要靠你们,靠你们接班发展!”。这一席话让我既感动又惶恐!聚餐上,您看到这么多学生,兴奋而幸福。您对学生们期待满满,深情而激动地说:“北大景观发展了27年时间,学院已从最早一个只有27平米的旧办公室发展到一座拥有几千平米的新大楼。但我最大的成就,是在座的你们,是散布在全世界的1000多名学生们!因为你们才是北大景观的传承者和接班人!”。现场学生无不感动到热泪盈眶。万万没想到,这些竟是您对我、对我们的最后嘱托!

何其痛哉!

2024年11月俞老师在深圳与华南校友聚会时动情发言

不幸发生后,这一周多来所有校友都在尽力协助学院和老师们,用行动默默护送您最后一程。当我读到来自领导、同窗、同志、亲友、学生们的一封封悼文、唁电,禁不住时时潸然落泪。一个个不同的交往片段,一段段不同的真情回忆,拼凑出了一个更鲜活立体的您,一个在这片土地上真实生活过的您,一个我以前并不熟悉了解的您!让我更加完整地理解您土地情结的源泉、追求理想的动力、坚韧勤勉的目的。让我看到了您对家人、对朋友、对战友、甚至对异己的温暖、关怀、无私、宽厚和包容。叫人何等怀念!

我会永远记得这样的您:

您是有信仰、有情怀的人,对土地的挚爱是支撑您永远向前的源动力。治愈土地是您的理想,回归乡野您就如同找到精神乐园。每次在田园里、河川边、山林中调研时,您便如同孩子一样无比快乐,谁都跟不上您健步如飞的脚步。您有颗真挚而温暖的心,关心寻常生活和平凡世界,回归常识的“肉眼凡胎”是您洞察土地最朴素和最准确的本领,您永远用纯粹而浓烈的爱关怀着平凡真实的人和土地。您那双永远有土的旧皮鞋,正是一个土人丈量山河的法宝,是您用心擘画大地的妙笔。

您是理想主义者,也是现实主义者,更是知行合一的践行者。您痛恨只在办公室里闭门造车,誓要把论文写遍祖国大地,将人地和谐之道传播于世间,将生态智慧之理实践于天地。生态安全格局、逆向规划、生存艺术、大脚美学、海绵星球……一个个与时俱进的理念是您治愈大地的药方、实现理想的策略。岐江公园、永宁江、稻田校园、世博后滩、明湖湿地、燕尾洲……千百个落地项目是您将生态智慧付诸实践的实证,更是检验和发展理论的根基。这些犀利前瞻的思想理论和创新激进的落地实践不断打破传统束缚、开拓行业边界,不仅提升了风景园林在生态文明和美丽中国建设中的作用和地位,更为全球环境治理贡献了精彩的“中国方案”。尽管这些略有偏激的方式惹来很多非议,有些甚至是人身攻击。而您往往一笑而过,更嘱咐学生们“不要理睬”。您从未动摇过坚定的信念和方向,只把这些谩骂转化为鞭策自己专注做好事业的动力,依旧如战士般义无反顾、勇往直前。

您信奉天道酬勤,因您从小便知农民劳作的艰辛,深信一分耕耘一份收获。每次出国出差回京从不顾辛劳,直接到办公室工作;假期里总能看到您工作加班的身影;每个项目您都亲自过目、方案草图从来都出自您的手笔。您勤于思考,更善于思考。您平时工作很忙很累,出差、考察、画图、讲学、授课……但您的思考从未因忙碌而停止,新观点和新思想不断迭代、层出不穷,您从不会将日常繁忙劳累当做思维懒惰和思考停滞的借口。

……

您当然不是完美的圣贤,可天下哪有完人?纵使您为人处事并不圆润周全,会有令世人一时不解、不悦的小瑕疵,但这并不妨碍、甚至令我们更为爱戴一个纯粹真实、铁骨柔情的您。我们更加敬仰您的情怀,钦佩您的理想,我们更加愿意追随您的足迹,继承您的遗志!

现在,您在心心念念的潘塔纳尔湿地永远离开了我们,探秘伊甸园的新征途上相信您不会孤单,而这个星球上未竟的生态事业还将继续,我们会沿着您留下的“大脚”之路坚定地走下去!

虽然,这个世界失去了您,但您的精神永驻,思想长存,我辈定会传承发扬!

虽然,此生再见不到您,但来生我还要继续做您的学生!

2005级硕士、前土人五所所长 栾博

2025年10月4日于北京