一场突如起来的意外,震惊了设计圈。把我的记忆拉回到了,2017年4月。我踏上了去黄山西溪南学习的旅程。说是学习,实则想去去看看外面的世界。

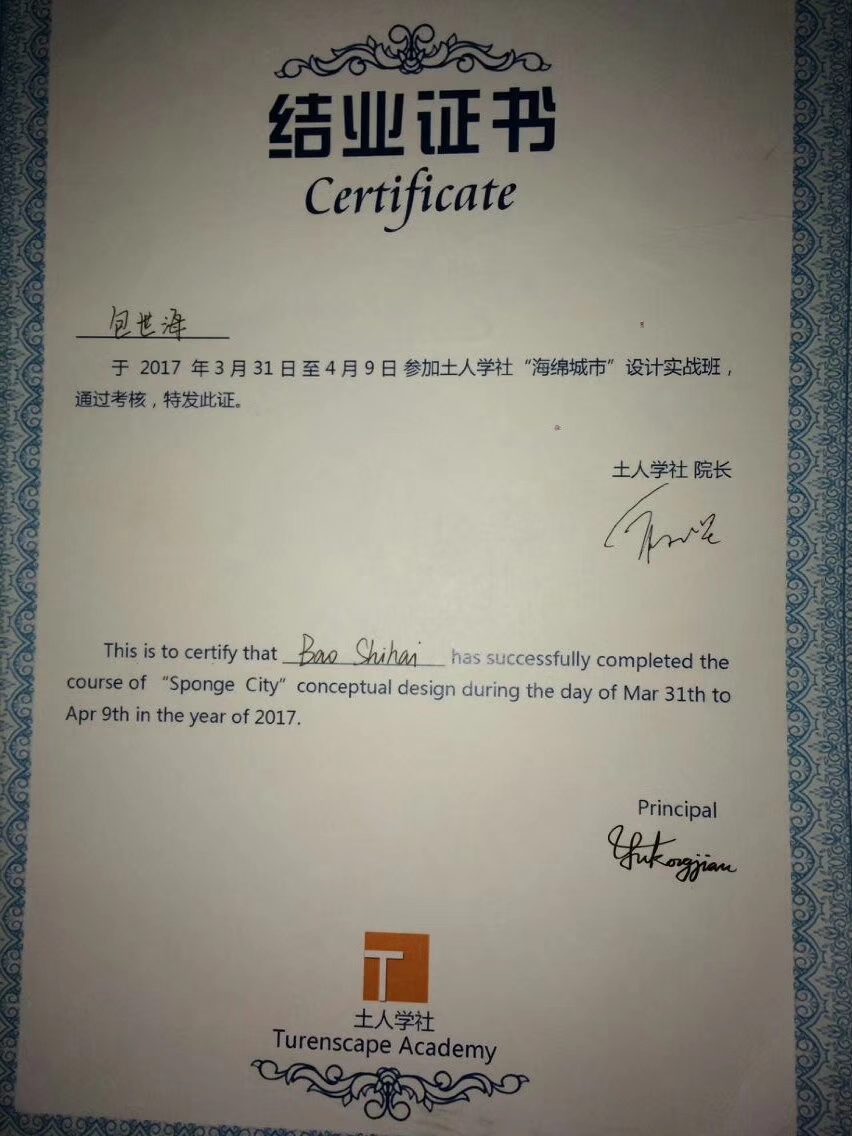

记忆中,西溪南村的上游是一片湿地。我们踏着小雨,寻找泥土的气息,雨水滴落林间,顺着叶片滑入泥土,这是大自然最原始的“海绵”在呼吸。在此地等来了十天的海绵城市学习之旅 ,遗憾的是未能等到俞孔坚老师的到来,这一永远遗憾却成了永别!

2025年9月23日,一个令人痛心的消息从地球另一端传来:北京大学建筑与景观设计学院创院院长,土人学社创始人,俞孔坚老师在巴西潘塔纳尔生态考察时因飞机失事不幸罹难,享年62岁。这位将毕生奉献给生态景观设计的学者,最终倒在了他热爱的自然怀抱中。

在遇难前夕,他仍在追问:“当最后的伊甸园也在退缩,人类还能从哪里得到生存的希望?” 今天,让我们带着这个追问,走进水与世界、人与自然关系的深刻思考。

水能载舟,亦能覆舟:资源的丰富与挑战

地球表面约78%的淡水,这一数据看似充满希望,却暗含危机。水是生命之源,却也是灾害之媒;它滋养文明,也能摧毁家园。大禹治水的古老智慧告诉我们,面对水流,疏而非堵,方为上策。

老子在《道德经》中言:“上善若水,水善利万物而不争。”又强调“人法地,地法天,天法道,道法自然”。 几千年前的中国哲学早已洞悉人与自然和谐共处的真理。水之所以能“利万物”,在于其遵循自然规律,而不妄加干预。

当下,我们却目睹着过度干预自然带来的反噬:干旱、风暴潮、水污染等自然灾害频发。城市被钢筋混凝土覆盖,自然的水循环系统被破坏,雨水无法回归大地,反而成为洪涝的祸首。

而如今我在的城市也未能逃脱钢筋混凝土笼罩,水利遗产被农田取代的厄运。

著名的导弹之父,1990年,钱学森先生提出“山水城市”的构想。他希望把中国的山水诗词、古典园林建筑和山水画融合在一起,创立“山水城市”的概念。在他看来,城市不应是建筑群中有几块绿地,而应该是被园林包围的建筑。

钱学森,将山水城市建设分为四个阶段:一级为一般城市,二级为园林城市,三级为山水园林城市,四级为山水城市。他理想中的山水城市不仅要有自然山水,更要有意境美,那是精神文明的境界,是中国文化的精华。

宋代郭熙在《林泉高致》中提出,理想的山水应当具备“可行、可望、可游、可居”四种品质。这其中,“可居,可游”最为重要——不只是观赏,而是能与自然和谐共处。这正是当代城市所缺失的。

海绵地球:俞孔坚老师的生态贡献与设计革命

俞孔坚老师继承并发展了这些东方智慧。他开创性提出“生态安全格局”理论与“逆向规划”方法,将生态基础设施概念引入景观和城乡区域规划。

他的“海绵地球”理念,是一种以景观为基础、遵循水文逻辑并基于自然的气候适应与生态修复框架。这一模式围绕三大核心策略展开——源头留住雨水、过程减缓水流、末端与水为友。

在贵阳明湖公园的海绵城市建设中,我们看到了这一理念的成功实践。公园的设计依托了海绵城市专项规化,识别山、水、林、田、湖、草等海绵要素,吸取了,云南哈尼梯田的世界非遗自然元素”的山水格局构建思路。吸取了农业智慧造梯田,他们优先保护好优越的山水资源,利用丘陵多雨地区,台地逐级配水,自然流淌,形成的天然海绵空间,实现雨水源头、过程、末端的全过程管控。

俞孔坚老师倡导的“大脚美学”,倡导回归自然生态,是一种敢于展现自然本来面貌的美学观。他的作品不仅获得12项美国风景园林师协会奖项,更在全球200多个城市的1000余项工程中落地生根。

设计结合自然:麦克哈格与千层饼理论

景观规划之父麦克哈格的“设计结合自然”和“千层饼”理论,为现代景观生态规划提供了方法论基础。这种生态规划的千层饼模式实际上体现了规划以垂直生态过程的连续性为依据,使景观改变和土地利用方式适应于生态过程。

麦克哈格曾说:“所有系统都追求生存与成功。这种状态可以描述为负熵-适应-健康。其对立面则是正熵-不适应-病态。要达到第一种状态,系统需要找到最适的环境,使环境适应自己也使自己适应于环境。”

这种思路与道家“阴阳平衡”的思想不谋而合。老子认为,天地万物都含有阴阳两个方面的因素,有了阴阳的交和才产生了生命,也就是说,只有和谐才会有生机。

俞孔坚老师的离去,是中国乃至全球生态景观设计领域的巨大损失。但他留给我们的精神与智慧遗产将永存。

他出生于浙江金华东俞村,村中的风水林与白沙溪孕育了他的生态理念。这种自幼对自然的敬畏与热爱,驱使他一生致力于治愈地球的使命。作为后继者,我们应继承他的遗志,继续探索人与自然和谐共处之道。在当前气候变化挑战日益严峻的背景下,回顾中国历史上的环保意识和生态保护的经验与教训,不无借鉴意义。

当我们面对水患、干旱等自然灾害时,或许应该回归最古老的东方智慧:“知止不殆,知足不辱”。 人类在追求发展的过程中,要充分考虑到自然界生态环境的承受限度,避免因小失大。

希腊学者道克西亚迪斯提出的人类聚居学认为,人类与自然系统的发展有三个阶段:人类被自然攻击;人类反击自然;人与自然和平相处。 我们正处在从第二阶段向第三阶段过渡的关键时期。俞孔坚老师的海绵地球理念,正是这一过渡的科学实践。它将科学知识、文化遗产与景观设计相结合,以恢复地球的再生能力。 这是我们应对气候危机,提升地球和城乡环境长期韧性的必由之路。每一滴雨水都蕴含着生命的奥秘,每一片海绵都是地球的呼吸。让我们携手共建一个山水相连、蓝绿交融、人与自然和谐共生的美好未来,这或许是对俞孔坚老师最好的纪念,俞老师在天之灵也能欣慰!